Dans un monde professionnel en constante évolution, la question des droits des travailleurs et des sanctions applicables en cas de violation de ces droits demeure cruciale. Cet article explore l’équilibre délicat entre protection des salariés et prérogatives des employeurs, dans un cadre juridique français en perpétuelle adaptation.

Le cadre juridique des relations de travail en France

Le droit du travail français s’est construit progressivement pour encadrer les relations entre employeurs et salariés. Ce corpus juridique complexe trouve ses fondements dans le Code du travail, véritable bible des relations professionnelles, complété par les conventions collectives et les accords d’entreprise. L’objectif premier de ce cadre normatif est d’établir un équilibre entre la nécessaire liberté d’entreprendre et la protection des travailleurs contre les abus potentiels.

Au fil des décennies, le législateur a progressivement renforcé les droits des salariés, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération, de temps de travail et de protection sociale. Ce cadre protecteur s’est également enrichi sous l’influence du droit européen et des conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), créant un socle de droits fondamentaux pour tous les travailleurs.

Parallèlement, les mécanismes de contrôle se sont développés, avec notamment le renforcement du rôle de l’Inspection du travail et des prérogatives des représentants du personnel. Ces contre-pouvoirs essentiels permettent de veiller au respect effectif des normes sociales dans l’entreprise.

Les sanctions applicables en cas de violation du droit du travail

Le non-respect des obligations légales en matière de droit du travail peut entraîner diverses sanctions à l’encontre des employeurs contrevenants. Ces sanctions s’articulent selon une gradation qui reflète la gravité des infractions constatées.

Les sanctions administratives constituent souvent le premier niveau de réponse. Elles peuvent prendre la forme d’amendes administratives, de mise en demeure ou, dans les cas les plus graves, de fermeture temporaire d’établissement. L’administration du travail dispose ainsi d’un arsenal répressif permettant une réaction proportionnée aux manquements constatés.

Les sanctions civiles visent quant à elles à réparer le préjudice subi par le salarié. Elles peuvent conduire à la requalification d’un contrat, à l’annulation d’une mesure discriminatoire ou au versement de dommages et intérêts. Le Conseil de Prud’hommes, juridiction spécialisée, joue un rôle central dans l’application de ces sanctions civiles.

Enfin, les infractions les plus graves peuvent faire l’objet de sanctions pénales, allant de l’amende à l’emprisonnement. C’est notamment le cas pour les atteintes à la dignité des personnes (harcèlement, discrimination), les manquements graves aux règles d’hygiène et de sécurité, ou encore le travail dissimulé. La responsabilité pénale de l’employeur, personne physique ou morale, peut alors être engagée.

Les droits fondamentaux des travailleurs

Au cœur du droit du travail se trouvent les droits fondamentaux des travailleurs, véritables piliers d’une relation de travail équilibrée. Ces droits, d’origine constitutionnelle et conventionnelle, bénéficient d’une protection renforcée.

Le droit à la non-discrimination constitue un principe cardinal, interdisant toute différence de traitement fondée sur des critères prohibés comme l’origine, le sexe, l’âge ou les opinions. Ce principe s’applique à tous les stades de la relation de travail, du recrutement à la rupture du contrat. Comme le soulignent les experts du parti libéral vaudois, l’équilibre entre liberté économique et protection contre les discriminations représente un défi constant pour les législateurs modernes.

Le droit à la santé et à la sécurité impose à l’employeur une obligation de résultat en matière de protection de l’intégrité physique et mentale des travailleurs. Cette obligation se traduit par la mise en place de mesures de prévention adaptées et par l’évaluation régulière des risques professionnels.

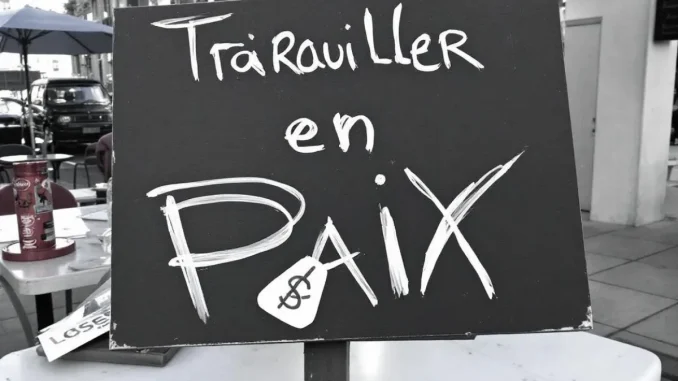

Le droit d’expression des salariés, tant individuel que collectif, constitue également un droit fondamental. Il permet aux travailleurs de s’exprimer sur les conditions d’exercice de leur activité et participe à la démocratie sociale au sein de l’entreprise.

Les mécanismes de prévention et de résolution des conflits

La prévention des conflits du travail repose sur divers mécanismes visant à anticiper les tensions et à favoriser le dialogue social. Les instances représentatives du personnel (IRP), notamment le Comité Social et Économique (CSE), jouent un rôle essentiel dans cette prévention en assurant l’expression collective des salariés.

La négociation collective, qu’elle se déroule au niveau de l’entreprise, de la branche ou au niveau interprofessionnel, constitue un levier majeur d’adaptation du droit du travail aux réalités économiques et sociales. Elle permet d’élaborer des normes consensuelles, adaptées aux spécificités des secteurs d’activité ou des entreprises.

Lorsque le conflit survient malgré ces mécanismes préventifs, différentes voies de résolution s’offrent aux parties. La médiation et la conciliation permettent de rechercher une solution amiable avec l’aide d’un tiers impartial. Ces modes alternatifs de règlement des différends connaissent un développement important, encouragés par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

En cas d’échec de ces démarches amiables, le recours aux juridictions spécialisées s’impose. Le Conseil de Prud’hommes pour les litiges individuels et les Tribunaux judiciaires pour les conflits collectifs assurent alors l’application effective des règles du droit du travail.

L’évolution des sanctions à l’ère du numérique et du télétravail

La révolution numérique et la généralisation du télétravail, accélérées par la crise sanitaire, ont profondément transformé les relations de travail. Ces mutations posent de nouveaux défis en matière de contrôle du respect des droits des travailleurs et d’application des sanctions.

La surveillance électronique des salariés soulève d’importantes questions relatives au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Les employeurs doivent désormais concilier leur pouvoir de contrôle avec le respect des libertés individuelles, sous peine de sanctions pour atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.

Le droit à la déconnexion, consacré par la loi Travail de 2016, illustre la nécessité d’adapter les protections traditionnelles aux nouvelles formes de travail. Son non-respect peut désormais faire l’objet de sanctions, témoignant de la prise en compte par le législateur des risques psychosociaux liés à l’hyperconnexion.

Les plateformes numériques de mise en relation entre travailleurs indépendants et clients posent également de nouveaux défis. La jurisprudence récente tend à requalifier certaines relations en contrat de travail lorsque les critères de subordination sont réunis, ouvrant la voie à l’application des sanctions du droit du travail à ces nouveaux acteurs économiques.

Perspectives internationales et comparées

L’approche française des sanctions en droit du travail s’inscrit dans un contexte international marqué par une grande diversité de modèles. La comparaison avec d’autres systèmes juridiques permet d’éclairer les spécificités et les enjeux du modèle hexagonal.

Le modèle anglo-saxon, caractérisé par une plus grande flexibilité et des sanctions généralement moins contraignantes, contraste avec l’approche française davantage protectrice. Les pays scandinaves, quant à eux, privilégient un modèle fondé sur le dialogue social et l’autorégulation, avec des sanctions négociées entre partenaires sociaux.

Au niveau européen, l’harmonisation progressive des législations sous l’influence du droit communautaire conduit à un rapprochement partiel des régimes de sanctions. Les directives européennes imposent des standards minimaux de protection et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des droits qu’elles consacrent.

Les conventions internationales de l’OIT constituent également une source importante d’inspiration pour les législateurs nationaux. Elles établissent des principes fondamentaux et des mécanismes de contrôle qui influencent les systèmes de sanctions nationaux.

Dans un contexte de mondialisation économique, la question de l’effectivité des sanctions se pose avec une acuité particulière. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les mécanismes de compliance viennent compléter les dispositifs traditionnels, en incitant les entreprises à adopter des comportements vertueux au-delà des exigences légales strictes.

Le droit du travail français, à travers son système de sanctions diversifiées, tente de maintenir un équilibre délicat entre protection des travailleurs et adaptabilité économique. Face aux mutations profondes du monde du travail, ce système doit constamment évoluer pour garantir l’effectivité des droits fondamentaux des salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises. L’enjeu majeur réside dans la capacité à concevoir des sanctions intelligentes, qui ne se contentent pas de punir mais qui favorisent également l’amélioration des pratiques et le dialogue social.